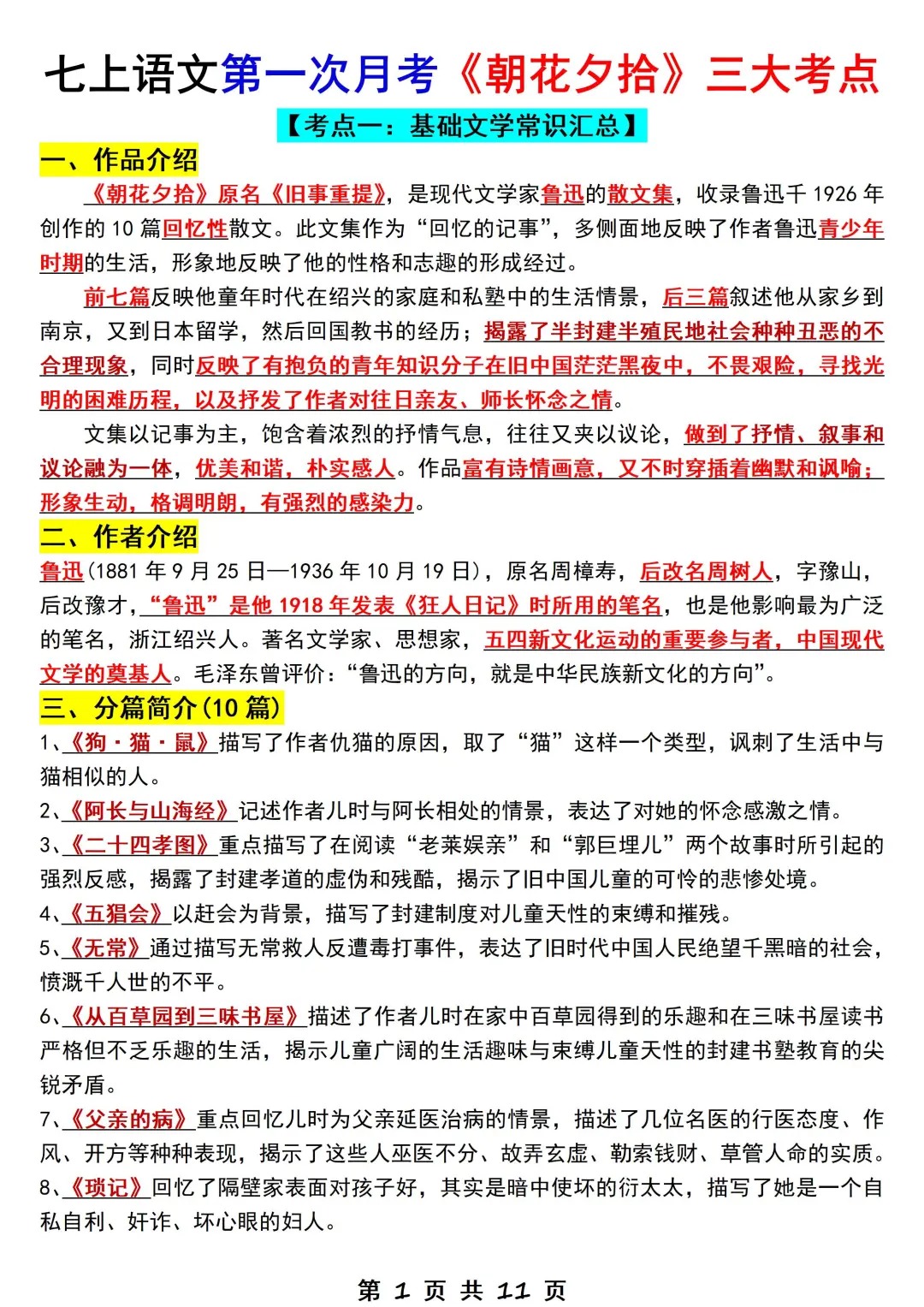

七上语文第一次月考《朝花夕拾》三大考点‼️

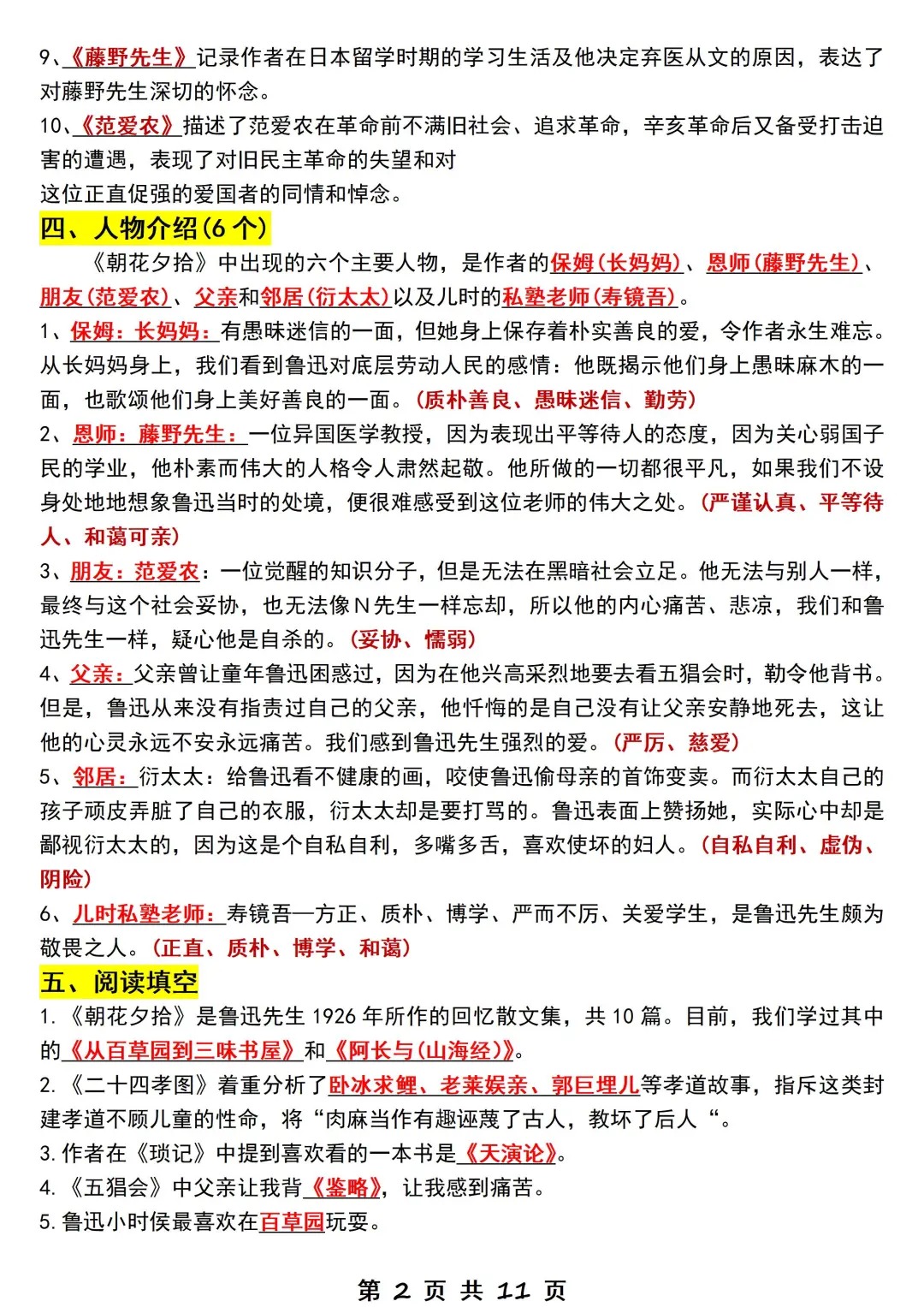

以下是2025版统编教材七年级语文上册第一次月考中《朝花夕拾》的三大核心考点梳理,结合教材重点与高频考题,精准把握考试方向: ### **一、名著基础与整体认知** #### 1. **书名含义与作品定位** - **核心考点**: - 原名《旧事重提》,“朝花夕拾”意为“早晨的花傍晚拾起”,象征作者中年时期对童年、少年经历的回忆与反思。 - 文体:唯一一部回忆性散文集,共10篇,前7篇侧重童年生活,后3篇聚焦求学经历。 - **典型考题**: - 选择题:《朝花夕拾》的原名、文体、篇数判断(如“下列哪篇文章不属于《朝花夕拾》?”)。 - 简答题:结合书名分析作品的双重主题(“温馨回忆”与“理性批判”)。 #### 2. **时代背景与创作意图** - **核心考点**: - 创作于1926年北洋军阀统治时期,鲁迅因支持学生运动遭迫害,在流离中通过回忆往事折射社会现实。 - 主题关键词:反封建礼教、批判旧教育、赞美人性光辉。 - **典型考题**: - 简答题:鲁迅为何在《二十四孝图》中批判封建孝道?(结合“郭巨埋儿”“老莱娱亲”等故事分析)。 ### **二、重点篇目深度解析** #### 1. **《阿长与〈山海经〉》——人物形象与情感变化** - **核心考点**: - **长妈妈形象**: - 矛盾性:粗俗迷信(如“元旦古怪仪式”“长毛”传说)与善良真诚(为“我”买《山海经》)并存。 - 象征意义:代表旧中国底层劳动妇女的质朴与温情,《山海经》是连接她与“我”情感的关键物品。 - **情感脉络**:从“不大佩服”到“空前敬意”,最终因《山海经》产生“新的敬意”,形成**先抑后扬**的写作手法。 - **典型考题**: - 分析题:结合具体事例,说明长妈妈为何让鲁迅“发生过空前的敬意”。 - 细节题:长妈妈将《山海经》称为“______”,体现她的什么特点?(答案:“三哼经”,文化水平低但用心)。 #### 2. **《从百草园到三味书屋》——对比手法与主题批判** - **核心考点**: - **场景对比**: - **百草园**:自由欢乐的童年乐园(如雪地捕鸟、听长妈妈讲故事),象征自然天性。 - **三味书屋**:枯燥压抑的封建私塾(如刻板的读书声、戒尺与罚跪规则),象征礼教束缚。 - **人物刻画**: - 寿镜吾先生:方正、质朴、博学,但教学方式僵化(“将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去”)。 - **典型考题**: - 赏析题:分析“不必说碧绿的菜畦……单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味”的写景手法与作用。 - 简答题:作者通过百草园与三味书屋的对比,表达了怎样的思想感情?。 #### 3. **《藤野先生》——民族情怀与人生转折** - **核心考点**: - **藤野先生形象**:治学严谨(认真修改讲义)、无民族偏见(关心中国学生)、人格高尚(临别赠照),是鲁迅“最使我感激”的恩师。 - **弃医从文**:因“匿名信事件”(民族歧视)和“看电影事件”(国民麻木),意识到“医学并非一件紧要事”,决定以笔唤醒民众精神。 - **典型考题**: - 分析题:鲁迅为何在文中多次提到藤野先生的“讲义”和“解剖图”?(细节描写凸显人物品质)。 - 论述题:结合时代背景,谈谈鲁迅弃医从文的现实意义。 ### **三、艺术特色与写作手法** #### 1. **夹叙夹议与反讽批判** - **核心考点**: - **夹叙夹议**:在回忆中穿插对现实的议论,如《狗·猫·鼠》中借隐鼠之死讽刺“正人君子”的虚伪。 - **反讽手法**: - 《无常》中通过“鬼”的公正(如无常放“人”还阳)对比“人”的冷漠,暗讽社会不公。 - 《父亲的病》中“名医”的荒诞药方(如“原配蟋蟀”)揭露庸医误人的本质。 - **典型考题**: - 赏析题:分析《五猖会》中“我”背《鉴略》时“太阳也生得格外大”的环境描写作用(烘托压抑心理)。 - 简答题:鲁迅在《二十四孝图》中如何通过“老莱娱亲”“郭巨埋儿”批判封建孝道?(结合原文细节分析)。 #### 2. **细节描写与象征意义** - **核心考点**: - **细节刻画**: - 长妈妈“黄胖而矮”的外貌、藤野先生“黑瘦的面貌”等白描手法,使人物跃然纸上。 - 《琐记》中“乌烟瘴气的会馆”“油光可鉴的辫子”等细节,暗示留学生的腐朽。 - **象征意义**: - 《山海经》象征童年的渴望与温暖,《二十四孝图》象征封建礼教对人性的扭曲。 - **典型考题**: - 分析题:《从百草园到三味书屋》中“怪哉虫”的传说有何作用?(体现儿童对知识的好奇与私塾教育的局限)。 - 简答题:鲁迅在《狗·猫·鼠》中为何反复强调隐鼠的死因?(象征对弱小者的同情与对暴虐者的憎恶)。 ### **四、备考策略与提分技巧** 1. **时间轴串联**:按篇目创作顺序(如《狗·猫·鼠》→《阿长与〈山海经〉》→《藤野先生》)梳理鲁迅的成长轨迹与思想变化。 2. **关键词记忆**: - 人物:长妈妈(《山海经》)、藤野先生(讲义)、范爱农(溺水)。 - 主题:反封建(《二十四孝图》)、批判教育(《五猖会》)、人性赞美(《阿长与〈山海经〉》)。 3. **对比归纳**: - 对比《百草园》与《三味书屋》的环境、《无常》中“鬼”与“人”的形象,强化主题理解。 4. **真题训练**: - 针对选择题,重点突破作品名称、人物对应、篇数判断(如“下列哪篇文章未批判封建礼教?”)。 - 针对简答题,结合原文细节分点作答(如分析长妈妈形象时,需列举2-3个具体事例)。 ### **五、易失分点与避坑指南** 1. **人物名称混淆**: - 范爱农≠范爱农先生(直呼其名即可,加“先生”可能扣分)。 - 衍太太(《父亲的病》中怂恿鲁迅喊父亲)≠长妈妈(《阿长与〈山海经〉》中买《山海经》)。 2. **篇目标题错误**: - 《从百草园到三味书屋》≠《三味书斋》(书名需精准记忆)。 3. **主题理解偏差**: - 避免将《藤野先生》的主题简单概括为“师生情谊”,需结合“弃医从文”体现时代责任感。 - 《五猖会》批判的是封建**家长制**而非“父亲本人”,注意区分个体与制度。 建议结合教材课后习题(如《阿长与〈山海经〉》中“分析‘伟大的神力’在文中的含义”)和2025年最新模拟题,重点突破高频考点,确保在月考中精准得分。

发表评论