八上数学最难的《辅助线》,反复就考这 19 个!

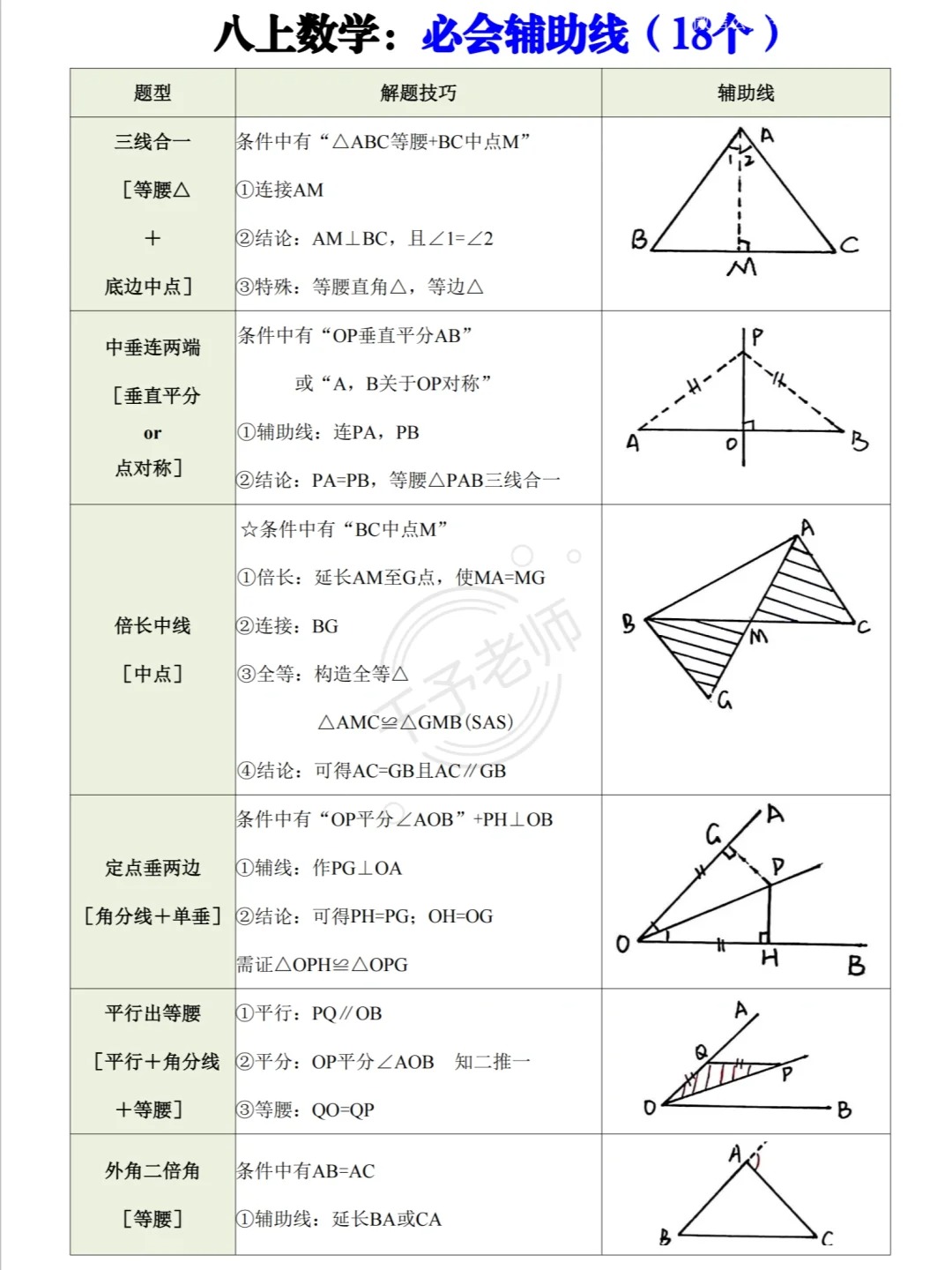

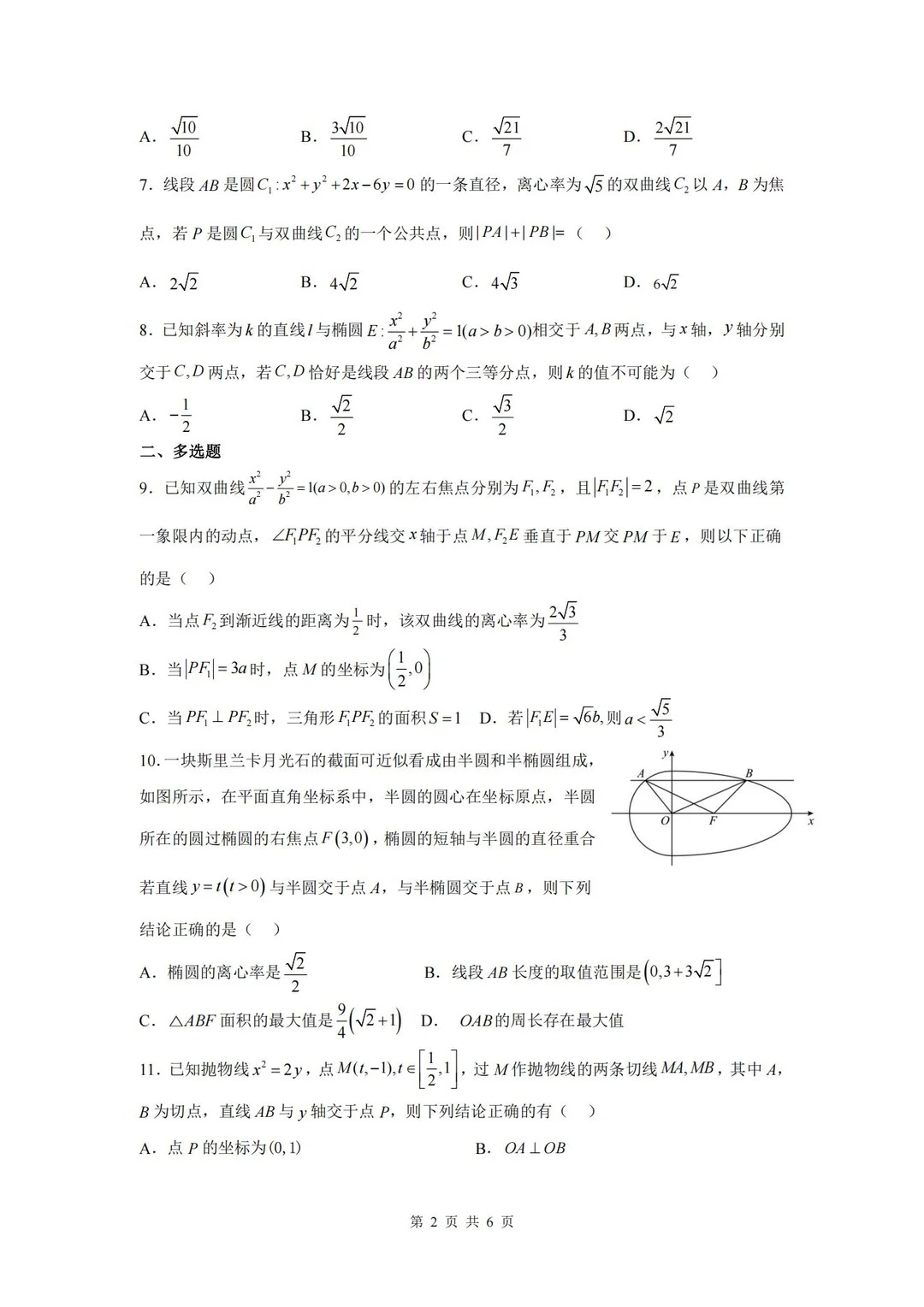

# 八上数学《辅助线》19个高频考法梳理(含作法+场景+例题思路) 八上数学几何的核心难点是**辅助线构造**,其本质是“补全图形条件、搭建已知与未知的桥梁”。以下19个考法覆盖全等三角形、等腰/直角三角形、多边形等核心模块,均为月考、期中高频考点,按“应用场景分类”整理,方便针对性突破。 ## 一、三角形基础辅助线(3个)—— 补全“特殊条件” ### 1. 作高(最基础,适用“求面积、构造直角、证线段垂直”) - **适用场景**: ① 已知三角形三边/两边及夹角,求面积(需高); ② 证线段垂直(如“证AD⊥BC”,可作AD⊥BC,转化为证线段相等); ③ 钝角三角形中,需用“高在外部”的特性(如证钝角三角形斜边大于直角边)。 - **作法口诀**:“遇面积、遇垂直,顶点向边作垂线”。 - **例题思路**: 已知△ABC中,AB=AC,BD=CD,证AD平分∠BAC → 作AD⊥BC(高),先证Rt△ABD≌Rt△ACD(HL),再得∠BAD=∠CAD。 - **避坑提醒**:钝角三角形的高可能在外部(如△ABC中∠A为钝角,作BC边上的高需延长BC,从A向延长线作垂线)。 ### 2. 连中线(适用“有中点、中线,需转移线段/角”) - **适用场景**: ① 已知三角形一边中点(如“D是BC中点”),需用中线性质; ② 证线段关系(如“证AB+AC>2AD”,AD为中线)。 - **作法口诀**:“遇中点、有中线,直接连接构中线”。 - **例题思路**: 已知D是△ABC的BC中点,AB=5,AC=3,求AD的取值范围 → 连AD(中线),延长AD至E使DE=AD(后续“倍长中线”考法),证△ABD≌△ECD,转化为“在△AEC中,AC-EC<AE<AC+EC”(EC=AB=5),得1<AD<4。 ### 3. 遇中点作中位线(八上衔接考点,适用“证线段平行/倍分”) - **适用场景**: ① 已知三角形两边中点(如“D是AB中点,E是AC中点”); ② 证线段平行(如“证DE∥BC”)或倍分关系(如“证DE=½BC”)。 - **作法口诀**:“两边中点不用愁,连接就是中位线”。 - **例题思路**: 已知D、E分别是△ABC中AB、AC的中点,F是BC延长线上一点,∠AED=∠F → 连DE(中位线),得DE∥BC(∠AED=∠ACB),再证∠ACB=∠F,得CF=CE。 ## 二、全等三角形辅助线(5个)—— 构造“全等条件” ### 4. 倍长中线(高频!适用“有中线、中点,需构造全等转移边/角”) - **适用场景**: ① 已知中线(如AD是△ABC中线),需证线段和差、角相等; ② 中点在一条线段上,需“延长至2倍”构造全等(核心是“转移中线对应的边和角”)。 - **作法口诀**:“遇中线,倍延长,构造全等把线换”(延长中线至E,使DE=中线长,连端点)。 - **例题思路**: 已知AD是△ABC中线,∠BAD=∠CAD,证AB=AC → 延长AD至E使DE=AD,连BE,证△ADC≌△EDB(SAS:AD=ED,∠ADC=∠EDB,BD=CD),得AC=BE、∠CAD=∠BED;又∠BAD=∠CAD,故∠BAD=∠BED,得AB=BE,最终AB=AC。 ### 5. 截长补短(必考!适用“证线段和差”,如“AB=CD+EF”“AB-CD=EF”) - **适用场景**: ① 求证“一条线段=两条线段之和”(截长法); ② 求证“一条线段=两条线段之差”(补短法)。 - **作法口诀**: - 截长:在长线段上截一段=短线段,证剩余部分=另一条短线段; - 补短:延长短线段至“等于长线段”,证延长后的线段=另一条短线段。 - **例题思路**: 已知△ABC中,∠C=90°,AD平分∠BAC,BC=10,BD=6,求点D到AB的距离 → 用“截长法”:在AB上截AE=AC,证△ACD≌△AED(SAS),得CD=DE(CD=BC-BD=4),故DE=4(即D到AB的距离)。 ### 6. 角平分线作垂线(适用“有角平分线,需用‘角平分线性质’”) - **适用场景**: ① 已知角平分线(如AD平分∠BAC),需证“角平分线上的点到两边距离相等”; ② 证线段相等(如“证BD=CD”,D在角平分线上,可作DE⊥AB、DF⊥AC)。 - **作法口诀**:“角平分线,作垂线,距离相等是关键”。 - **例题思路**: 已知AD平分∠BAC,DB⊥AB,DC⊥AC,证AB=AC → 作DB⊥AB、DC⊥AC(已给),得DB=DC(角平分线性质),再证Rt△ABD≌Rt△ACD(HL),得AB=AC。 ### 7. 角平分线截等线段(适用“有角平分线+线段,需构造等腰/全等”) - **适用场景**: ① 已知角平分线(如AD平分∠BAC),且有一条边过角平分线上的点(如“AB上有一点E”); ② 证等腰三角形(如“证AE=DE”)。 - **作法口诀**:“角平分线,截等长,构造等腰或全等”(在角的两边截“AE=AF”,连DE/DF)。 - **例题思路**: 已知AD平分∠BAC,DE∥AC交AB于E,证AE=DE → 在AB上截AF=AE,证△AED≌△AFD(SAS),但更简思路:由DE∥AC得∠ADE=∠CAD,又∠EAD=∠CAD,故∠ADE=∠EAD,得AE=DE(等腰)。 ### 8. 构造公共边/公共角(适用“缺全等条件,需补‘公共元素’”) - **适用场景**: ① 证两个三角形全等,缺“一边”或“一角”,且可通过“添线”构造公共边/角; ② 图形中已有部分相等条件(如∠A=∠A,AB=AC,缺另一边)。 - **作法口诀**:“缺边缺角别着急,添线构造公共的”。 - **例题思路**: 已知AB=AC,∠B=∠C,证BD=CE → 连BC(公共边),先证△ABC是等腰(AB=AC),得∠ABC=∠ACB,再证∠DBC=∠ECB,最后证△DBC≌△ECB(ASA),得BD=CE。 ## 三、等腰/等边三角形辅助线(4个)—— 用“三线合一”核心性质 ### 9. 等腰三角形作“三线合一”辅助线(必考!适用“等腰+底边相关”) - **适用场景**: ① 已知等腰三角形(AB=AC),需证“底边中线=底边高=顶角平分线”; ② 证等腰三角形(如“证AB=AC”,可作AD⊥BC,证BD=CD)。 - **作法口诀**:“等腰三角找三线,底边中点、顶角分,作高就能全实现”。 - **例题思路**: 已知△ABC中,AB=AC,AD是BC边上的中线,证AD⊥BC → 用“三线合一”:直接由AB=AC、BD=CD,得AD⊥BC(无需全等,直接用性质)。 - **避坑提醒**:“三线合一”仅适用于**等腰三角形的底边**,腰上的中线/高/角平分线不一定重合。 ### 10. 等边三角形作高(适用“等边+求边长/高/面积”) - **适用场景**: ① 已知等边三角形边长,求高或面积(高=½边长×√3); ② 证30°角(等边三角形的高将三角形分成两个含30°的直角三角形)。 - **作法口诀**:“等边三角作高线,分成两个三十角(直角三角形)”。 - **例题思路**: 已知等边△ABC边长为4,求面积 → 作AD⊥BC(高),得BD=2(BC=4),由勾股定理得AD=√(4²-2²)=2√3,面积=½×4×2√3=4√3。 ### 11. 构造等腰三角形(适用“遇角平分线+平行线”) - **适用场景**: ① 已知角平分线(AD平分∠BAC),且有平行线(DE∥AB); ② 需证线段相等(如“证DE=AE”)。 - **作法口诀**:“角平分线+平行线,等腰三角形必出现”。 - **例题思路**: 已知AD平分∠BAC,DE∥AC交AB于E,DF∥AB交AC于F,证四边形AEDF是菱形 → 由DE∥AC、DF∥AB得平行四边形AEDF;再由AD平分∠BAC得∠EAD=∠FAD,又DE∥AC得∠EDA=∠FAD,故∠EAD=∠EDA,得AE=DE,平行四边形变菱形。 ### 12. 等腰直角三角形作斜边中线(适用“等腰直角+证线段相等/垂直”) - **适用场景**: ① 已知等腰直角三角形(如∠ACB=90°,AC=BC),需证斜边相关性质; ② 证线段垂直(如“证CD⊥AB”,CD是斜边中线)。 - **作法口诀**:“等腰直角斜边中线,等于斜边一半,还能证垂直”。 - **例题思路**: 已知△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°,D是AB中点,证CD=½AB且CD⊥AB → 连CD(斜边中线),证△ACD≌△BCD(SSS:AC=BC,AD=BD,CD=CD),得∠ACD=∠BCD=45°,∠ADC=∠BDC=90°,故CD⊥AB;又由勾股定理得AB=√2AC,CD=√(AC²-AD²)=½AB。 ## 四、直角三角形辅助线(3个)—— 用“HL、斜边中线、30°角”性质 ### 13. 斜边中线(适用“直角三角形+证线段相等/倍分”) - **适用场景**: ① 已知直角三角形(∠ACB=90°),需证“斜边中线=½斜边”; ② 证线段相等(如“证CD=AD=BD”,D是AB中点)。 - **作法口诀**:“直角三角斜边点,连接中线等一半”。 - **例题思路**: 已知△ABC中,∠ACB=90°,D是AB中点,∠A=30°,证BC=½AB → 连CD(斜边中线),得CD=½AB=AD=BD;又∠A=30°,故∠ACD=30°,∠BCD=60°,△BCD是等边三角形,得BC=BD=½AB。 ### 14. 构造直角三角形(适用“需用HL判定全等/勾股定理”) - **适用场景**: ① 证两个直角三角形全等,缺“斜边或直角边”(需构造直角); ② 已知线段长度,需用勾股定理求未知线段(如“求AB长度”,可作AC⊥BC,用勾股定理)。 - **作法口诀**:“遇HL、遇勾股,构造直角是出路”。 - **例题思路**: 已知AB=CD,AD=BC,证∠A=∠C → 连BD(构造两个直角三角形,若直接证△ABD≌△CDB用SSS更简,但若∠A是直角,可作DE⊥AB、BF⊥CD,用HL证Rt△ABF≌Rt△CDE)。 ### 15. 遇30°角作对边(适用“直角三角形+30°角,证线段倍分”) - **适用场景**: ① 已知直角三角形中含30°角(如∠A=30°,∠C=90°),需证“30°角对边=½斜边”; ② 证线段倍分关系(如“证BC=½AB”)。 - **作法口诀**:“三十度角对边短,作边等于对边,构造等腰”。 - **例题思路**: 已知Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,证BC=½AB → 在AB上取BD=BC,连CD,得△BCD是等腰(BD=BC),又∠B=60°,故△BCD是等边三角形,得CD=BC,∠BCD=60°,∠ACD=30°=∠A,得CD=AD,故AB=AD+BD=CD+BC=2BC,即BC=½AB。 ## 五、多边形与线段关系辅助线(4个)—— 转化为“三角形问题” ### 16. 多边形作对角线(适用“求多边形内角和、证线段关系”) - **适用场景**: ① 求n边形内角和(作对角线将多边形分成n-2个三角形,内角和=(n-2)×180°); ② 证四边形中线段关系(如“证AB+CD=AD+BC”,作对角线AC,转化为两个三角形)。 - **作法口诀**:“多边形,求内角,作对角线分三角;四边形,证线段,连对角线找全等”。 - **例题思路**: 已知四边形ABCD中,AB=CD,AD=BC,证ABCD是平行四边形 → 连AC(对角线),证△ABC≌△CDA(SSS),得∠BAC=∠DCA(AB∥CD)、∠ACB=∠CAD(AD∥BC),故ABCD是平行四边形。 ### 17. 线段和差作平移(适用“证线段和差,且线段不共线”) - **适用场景**: ① 证“AB+CD=EF”,且AB、CD不共线(需平移一条线段,使它们共线); ② 证线段平行且相等(如“证AB∥CD且AB=CD”)。 - **作法口诀**:“线段不共线,平移凑共线,和差易相见”。 - **例题思路**: 已知梯形ABCD中,AD∥BC,AB=CD,证AC=BD → 平移AB至DE(使D与A重合,E在BC延长线上),得DE=AB=CD,△CDE是等腰,∠DEC=∠DCE;又AD∥BC,AB∥DE,故四边形ABED是平行四边形,得AD=BE,∠ABC=∠DEC=∠DCE,再证△ABC≌△DCB(SAS),得AC=BD。 ### 18. 轴对称连对称点(适用“轴对称图形,证线段/角相等”) - **适用场景**: ① 已知图形是轴对称图形(如等腰三角形、矩形),需用“对称轴垂直平分对称点连线”; ② 证线段相等(如“证PA=PB”,P在AB的对称轴上)。 - **作法口诀**:“轴对称,找对称点,连线被轴垂直分”。 - **例题思路**: 已知△ABC是轴对称图形,对称轴是AD,证BD=CD → 连B、C(对称点),由轴对称性质得AD垂直平分BC,故BD=CD。 ### 19. 含公共端点线段作旋转(适用“等腰直角/等边三角形,证线段垂直”) - **适用场景**: ① 已知等腰直角三角形(如△ABC,AC=BC,∠ACB=90°),需证“AD⊥BE”(D、E为动点); ② 证线段相等(如“证AD=BE”)。 - **作法口诀**:“公共端点,等线段,旋转一定角度(90°/60°),全等立现”。 - **例题思路**: 已知△ABC是等腰直角三角形,AC=BC,∠ACB=90°,D是AB上一点,将CD绕C顺时针转90°得CE,证AD=BE且AD⊥BE → 由旋转得CD=CE,∠DCE=90°=∠ACB,故∠ACD=∠BCE;证△ACD≌△BCE(SAS:AC=BC,∠ACD=∠BCE,CD=CE),得AD=BE、∠CAD=∠CBE;又∠CAD+∠ABD=90°,故∠CBE+∠ABD=90°,得AD⊥BE。 ## 辅助线核心思路总结(避免死记硬背) 1. **缺什么补什么**:缺直角补高,缺全等条件补公共边/角,缺中点补中线/中位线; 2. **抓“关键词”对应作法**: - 见“中线/中点”→ 倍长中线、作中位线; - 见“角平分线”→ 作垂线、截等线段、加平行线; - 见“线段和差”→ 截长补短; - 见“直角/等腰”→ 用三线合一、斜边中线、30°角性质; 3. **复杂图形拆简单**:多边形拆成三角形,不规则图形补成规则图形(如梯形补成平行四边形+三角形)。 建议结合课本例题和月考真题,每类辅助线练2-3道题,重点总结“从题目条件到辅助线作法的推导逻辑”,而非单纯记作法!

发表评论